Um die Geschichte der italienischen Mafia ranken sich viele Legenden. Was ist wirklich dran?

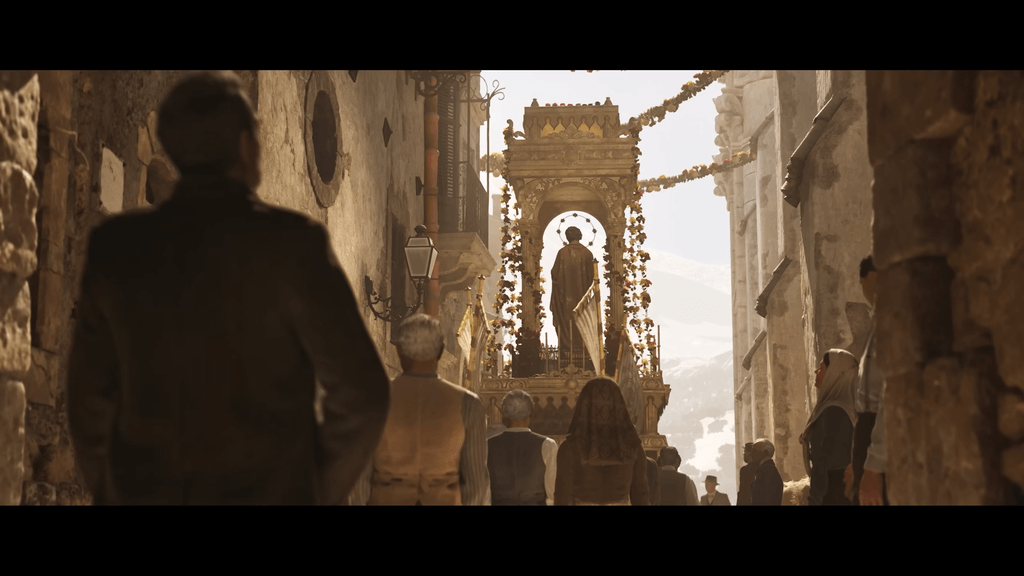

Das Mafia-Franchise gibt es nun bereits seit 23 Jahren. Der Kern jedes einzelnen Teils ist stets die zugrundeliegende Story, in die Spieler mittels eines actionreichen Gameplays förmlich hineingezogen werden. Das eigentliche Trademark ist allerdings die authentische Atmosphäre der Schauplätze: Lost Heaven als detailgetreue Rekonstruktion des historischen Chicago, Empire Bay, dessen offensichtliches Vorbild New York ist, oder New Bordeaux, das die Südstaatenmetropole New Orleans heraufbeschwört. Die Verbindung aus alldem schaffen die Mafiosi, ihr Selbstverständnis, das sich von Ära zu Ära wandelt, auch wenn manche Standards und Rituale über die Jahrzehnte Bestand haben. Anlässlich von „Mafia: The Old Country“, das uns zu den Ursprüngen der Mafia zurückreisen lässt, haben wir uns einige der Motive angeschaut, die zu fast jeder Mafia-Erzählung gehören, und sind der Frage nachgegangen, was tatsächlich dahintersteckt.

Welcher Mafia Typ bist du? Finde es heraus

Benvenuto! Die Straßen von ‚The Old Country‘ sind rau und nur die Klügsten, Stärksten oder Gerissensten überleben. Hast du das Zeug dazu, in der Famiglia aufzusteigen? Finde heraus, welcher Typ Mafioso wirklich in dir steckt! Antworte ehrlich… oder was du dafür hältst.

Die „Ehrenwerte Gesellschaft“

Woher der Begriff „Mafia“ kommt und was er bedeutet, darüber gibt es viele Theorien. Ein ziemliches schwülstiges altes Theaterstück über ehrbare Räuber, die sich wie sizilianische Robin Hoods für die Armen eingesetzt haben sollen, gilt als wahrscheinlichste erste Quelle. Es gibt positive Bedeutungen wie „smarter Typ“ und negative wie „überhebliche, anmaßende Person“. Tatsächlich füllten die ersten Mafiosi in Sizilien Mitte des 19. Jahrhunderts ein Machtvakuum. Die weitläufige Insel hatte sich immer wieder als praktisch unregierbar herausgestellt. Gut möglich, dass die jeweiligen Besatzer, zu denen man nach Gründung des Königreichs Italien durchaus auch die in Rom residierenden Festlandbewohner zählte, sich auch einfach nicht großartig um ihre Landleute im Süden geschert haben.

Das Land gehörte jedenfalls adeligen Großgrundbesitzern, die, so ein sizilianischer Kommissar in der sehenswerten Amazon-Prime-Doku „Corleone. Pate der Paten“, „in Palermo an der Piazza Marina saßen und Karten spielten“, während die Bauern für sie schufteten. Dafür, dass diese das auch weiterhin stillschweigend für einen Hungerlohn taten, sorgten Aufseher und Verwalter, die campieri. Das funktionierte auch wunderbar – bis die Aufseher irgendwann auf die Idee kamen, selbst Ansprüche auf Land und Erträge zu erheben. Und was hätten die Karten spielenden Barone auch groß dagegen unternehmen sollen? Denn die Verwalter, aus denen schließlich die Mafia hervorging, waren ausgezeichnet vernetzt und kümmerten sich um allerlei legislative und soziale Belange. Sie regelten Streitigkeiten, verliehen Geld und verhängten drakonische Strafen, wenn sich jemand nicht fügen wollte.

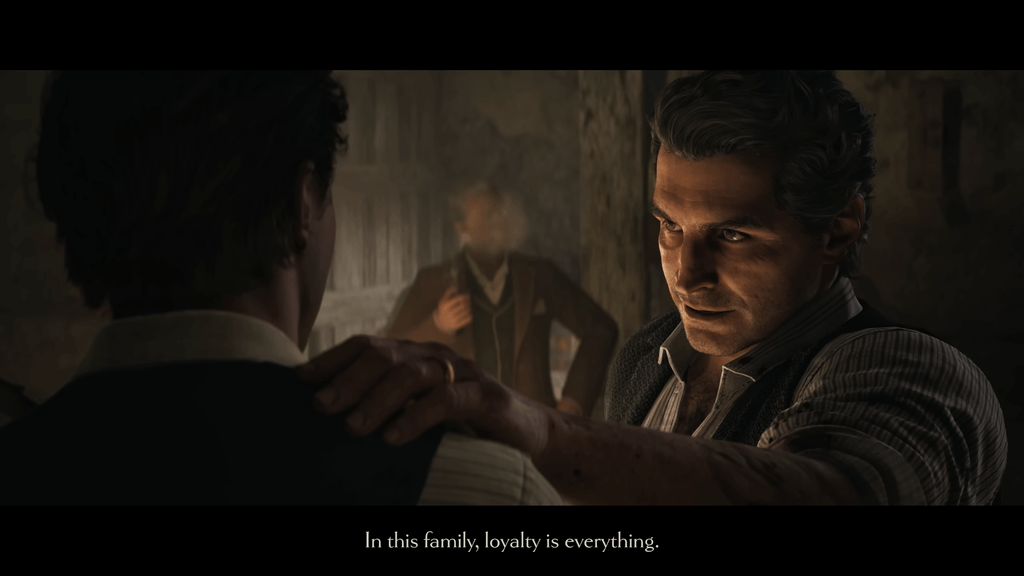

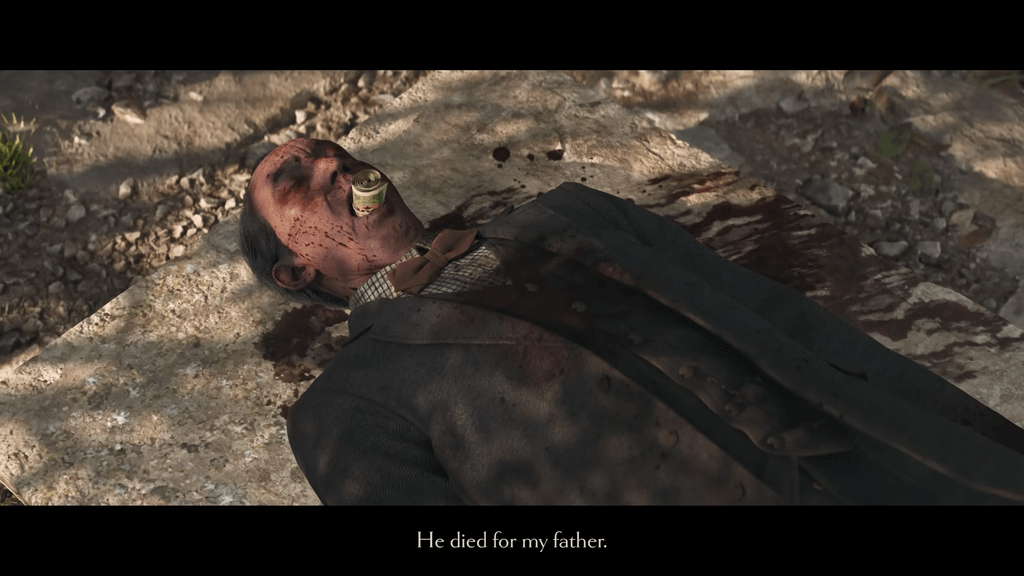

So wurden aus einst unbedeutenden armen Schluckern im Handumdrehen „Männer von Ehre“, denen jeder Respekt zollen musste und die niemand ungestraft beleidigte. Sie waren Mitglieder der „Ehrenwerten Gesellschaft“. „Ehrenwerte“ Motive wie Brüderlichkeit oder Einstehen für die eigenen „Brüder“ waren jedoch, da sind sich die Experten einig, kaum im Spiel. Vielmehr ging man nach außen, aber auch im internen Machtkampf wortwörtlich über Leichen. In Abwesenheit einer funktionierenden Staatsmacht und ohne viele anderen Perspektiven schien so eine Karriere vielen jungen Männern trotzdem durchaus reizvoll – auch wenn sie zwangsläufig im Zuchthaus oder in einer Blutlache endete.

Wenn das Leben dir Zitronen gibt …

In vielen Mafiafilmen und auch in „Mafia: The Old Country“ sind die ein immer wiederkehrendes Motiv: Zitronen und Orangen. Das ist kein Zufall, denn die Insel hat ihren Reichtum zuallererst den Zitrusfrüchten zu verdanken. „Die Mafia wurde nicht aus Armut und Isolation geboren, sondern aus Macht und Reichtum“, schreibt daher John Dickie in seinem Standardwerk „Cosa Nostra. Die Geschichte der Mafia“. Er erzählt unter anderem die Geschichte des Chirurgen Gaspare Galati, der als erster Mann gilt, der von der Mafia verfolgt wurde und darüber schriftliche Aussagen hinterlassen hat. Seine Familie hatte 1872 eine Plantage für Zitronen und Mandarinen geerbt. Der frühere Besitzer war nach zahlreichen Querelen und Drohbriefen an einem Herzinfarkt gestorben. Urheber war ein als brutal geltender Wächter, der sich auch sonst so verhielt, als gehöre die Plantage ihm. Dr. Galati ersetzte ihn durch einen anderen Wächter, was, wie man sich an dieser Stelle leicht denken kann, keine wirklich gute Idee war.

Um es kurz zu machen: Ein Nachfolger nach dem anderen kam ums Leben, und man legte Dr. Galati unmissverständlich nahe, den gekündigten Mitarbeiter wieder einzustellen. Um es mit Vito Corleone zu sagen: Man machte dem armen Doktor ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Galati wandte sich an die Polizei und die örtlichen Behörden, nur um festzustellen, dass man dort gar kein großes Interesse an dem Fall hatte. Die Mafia zwang Grundbesitzer nämlich systematisch, ihre eigenen Leute einzustellen, raubten nicht unerhebliche Teile der Ernte und kassierten obendrein noch Schutzgeld. Schließlich gab der Doktor auf und flüchtet mit seiner Familie nach Neapel. Seinen Bericht über die Lage in Palermo schickte er an den Innenminister in Rom. Viel ausrichten konnten (oder wollten) die Behörden aber letztlich nicht. Immerhin verdanken wir den Ermittlungen den ersten schriftlichen Bericht über das Initiationsritual der Mafia sowie die Erkenntnis, dass es sich bei der „Mafia“ nicht um eine gewöhnliche Räuberbande handelte.

Verbrannte Heilige

In Folge 3 der 3. Staffel der Sopranos wird Tonys rechte Hand Christopher in die höheren Kreise der Mafia aufgenommen. Man kennt die Szene auch aus unzähligen anderen Mafia-Filmen: Man schneidet oder sticht dem Aspiranten in die Hand, sein Blut – es kann ganz nach Geschmack des Regisseurs mehr oder weniger sein – wird auf die Abbildung eines Heiligen geträufelt oder darauf verteilt, das danach in Brand gesetzt wird. Davon berichten tatsächlich auch echte Mafiosi und verstoßen damit paradoxerweise gegen den Eid, den sie geleistet haben. Das von zahlreichen Mafia-Familien praktizierte Aufnahmeritual verpflichtet sie nämlich, die regeln der Ehrenwerten Gesellschaft zu beachten, da ihr Fleisch sonst verbrenne wie das Heiligenbild. Das Prozedere stammt ursprünglich aus der Welt der Freimaurer und Geheimbünde, die Mafiosi sind auf die Art dazu kommen, die für sie charakteristisch ist: Sie haben es einfach geklaut.

Zahnschmerz und Zeigefinger

Über illegale Geschäfte kann man schlecht in aller Öffentlichkeit sprechen. Kriminelle Vereinigungen haben deshalb im Laufe der Zeit ihre eigenen Geheimsprachen entwickelt, die aus Worten, vor allem aber aus Gesten und Symbolen bestehen. Der Soziologe und Mafia-Experte Diego Gambetta hat unter dem Titel „Codes of the Underworld“ sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. In der Ära der frühen Mafia tippten sich die „Ehrenmänner“ beispielsweise an die Schneidezähne oder klagten über Zahnschmerzen, um sich gegenseitig zu erkennen zu geben. Aspiranten wurden erst nach und nach in Unterhaltungen einbezogen, bis man sie irgendwann fragte, ob ihr Zeigefinger gut funktioniere. Wer das bejahte, erklärte damit seine Bereitschaft, Gegner mit Gewalt aus dem Weg zu räumen. Auch Außenstehende können die Empfänger solcher Botschaften sein. Wem man zum Beispiel eine Tarot-Karte unter der Tür durch schiebt, der sollte sich dringend überlegen, mit was er den Unwillen der Mafiosi erregt hat. Es muss also nicht immer, wie in der berühmten Szene in „Der Pate“, ein abgetrennter Pferdekopf im Bett liegen.

Auf Messers Schneide

Das Entwicklerteam von Hangar 13 hat auf Sizilien unter anderem einen sizilianischen Messerschmied besucht. Wir sprechen hier keineswegs über ein schlichtes Werkzeug oder eine gewöhnliche Waffe, sondern ein Symbol. Das sizilianische Messer, das „Siciliano“, ist ein tief in der Kultur und Geschichte verwurzelt. Oft handelt es sich um Klappmesser mit einer schlanken, spitz zulaufenden Klinge. Traditionell diente es als Werkzeug für Hirten und Landarbeiter, aber auch zur Selbstverteidigung. Diese Messer sind meist schlicht und funktional, aber mit einer eleganten Linienführung.

Bekannte Typen sind das „Rasolino“ mit langer, schlanker Klinge oder das etwas derbere „Caltagirone“, das seinem Namen dem Ort auf Sizilien verdankt. Die Herstellung von Messern hat auch in anderen Orten wie etwa Bisacquino eine lange Tradition. Sie sind Waffe, Statussymbol und Machtdemonstration zugleich. In „Der Pate“ wird zum Beispiel Vitos langjähriger Gefährte und Handlanger Luca Brasi von den Tattaglia-Leuten in einen Hinterhalt gelockt. Vor seiner eigentlichen Beseitigung sticht im einer der Angreifer mit einem Messer in die Hand, was die Attacke zu einer persönlichen Angelegenheit macht.

First Class im Knast

Wir alle kennen die wunderbare Szene aus Martin Scorseses „GoodFellas“, in der die Mafia-Paten im Gefängnis voller Hingabe kochen. Dass man Knoblauchzehen mit Rasierklingen in ganz besonders dünne Scheiben zerteilen kann, um die perfekte Tomatensoße zu kreieren, haben vorher sicher die wenigsten von uns gewusst. An Zutaten fehlte es den Herren ebenfalls nicht. Während Scorseses Knast natürlich in den USA steht, befindet sich das Vorbild dafür in Palermo. Das Ucciardone-Gefängnis wurde 1830 erreichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte sich niemand besonders um die Mafia, die inhaftierten Mafiosi nutzten das, um weiter ihre Geschäfte zu betreiben und litten – schließlich wussten ja auch die Wärter, wer sie waren – wohl auch keine Not. Kein Wunder also, dass man das Gebäude seitdem auch unter dem Namen „Grand Hotel dell’Ucciardone“ kennt. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Nichts eignet sich für Kriminelle nichts so gut zum Netzwerken und Rekrutieren neuer „Mitarbeiter“ wie ein Gefängnis.

Aufstieg und Fall

Jede Mafia-Geschichte wird getragen von der Vorstellung der umfassenden Macht, die man als Mafioso genießt, zumindest im engeren Umfeld. Wäre es nicht nett, als Schüler wie Tony Sporano Jr. Auf die „Mitarbeiter“ des Vaters zurückgreifen zu können, die den Lehrern verdeutlichen, dass die Noten ihres „eigentlich doch vorbildlichen“ Schülers unbedingt besser werden müssen? Die Laufbahn eines Mafioso wurde wohl in keinem anderen Film so mitreißend geschildert wie in Martin Scorseses’ „Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“. Schon als Junge genießt Heny Hill (gespielt von Ray Liotta, der in dieser Rolle auch für das berühmte „Ray Liotta Laughing“-Meme herhalten muss) die Vorteile, die es hat, einer scheinbar allmächtigen Vereinigung anzugehören. Aber er erlebt auch den unvermeidlichen Absturz.

Im Gegensatz zu vielen anderen Motiven des Films ist das keineswegs ein von Hollywood erschaffener Mythos. Denn die gesamte innere Struktur aller mafiösen Clans ist darauf ausgerichtet, dass eine Mafia-Karriere ein Weg ohne Wiederkehr ist. Man kann sich entweder mit einem Dasein als Befehlsempfänger und Handlanger abfinden oder sich den Weg nach oben blutig erkämpfen. So oder so ist ein Ausstieg aus naheliegenden Gründen unmöglich, viel zu groß wäre für den Rest der „Familie“ die Gefahr, dass ein Aussteiger zum Verräter wird. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass man nur unter der Erde oder im Gefängnis landen kann.

Die Handlung von „Mafia: The Old Country“ kennen wir allerdings noch nicht. Und wenn, würden wir sie sicher nicht verraten, denn als Verräter, in der Mafia-Sprache „Pentito“, hätten wir zwar keine Racheakte von Seiten der „ehrenwerten Gesellschaft“ zu befürchten, wohl aber den Zorn der Fangemeinde. Und dem will sich ganz bestimmt auch niemand freiwillig aussetzen.

Nimm an der Konversation teil

Einen Kommentar hinzufügenSei kein Idiot!